百年前の銘仙が 年齢を問わず今もなお愛される理由

銘仙とは、江戸末期から明治・大正・昭和中頃にかけて、主に関東で製造された絹織物で、特に大正から昭和には若い女学生の間で大ブレイクしました。キュートでポップな色使いと斬新で大胆な図案(デザイン)は、関東にとどまらず派手好みの関西の女性達にも火がつき、全国的に広まって行きました。いつの時代も若い女性のときめきは時代の産業を動かす大きなエネルギーなんですね。

しかし、昭和30年代(1950年代)化学繊維の普及と着物離れの例に漏れず、急速に需要は減少し、残念ですが50年くらい前からほとんど製造されていません。(産地では、伝統工芸として、技術を途絶えさせないための取組みなどが為されているようです。)

しかし、レトロモダンな古着としては現代のギャルにも大人気。着物に目覚めるきっかけにもなっています。もちろん筆者自身も銘仙は、若い頃に着物が好きになるきっかけの一つでした。

ですがここ京都では、現物の銘仙をまとめて見られる機会はあまり無いし、売っていても少しだけ。関東方面で行われている銘仙展の噂を聞いても行けずに終わることばかりでした。どの着物も、産地が一番充実していますから仕方ありません。

そんな折、今年は神戸ファッション美術館で「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり」という銘仙展が開催中(現在は終了しています)だと知り、着物を着て喜び勇んで堪能して参りました!

桐生正子さんという銘仙研究家の方と、大野らふさんという着物スタイリストの方のプロデュースで、60点が展示されていました。来場者は9割以上が女性で、和装の方も3割くらいおられて、和洋折衷コーデの方も何人かおられました。お年を召された方も若い方も、同じ熱量で瞳を輝かせて、一点一点をじっくり眺めたり写真を撮ったりされていたのが、微笑ましく印象的でした。

全ての女性を少女に戻してしまうような銘仙。今回はそんな銘仙を、簡単に解説して行きましょう。

銘仙は、絹糸としては上質ではない屑糸(くずいと)から作られます。元々は、養蚕農民が自分用に、売れない屑糸を太く紡いで経糸にして織っていた地味な織物で、「太織り(ふとり)」と呼ばれていました。また、織り目が細かく密なので、目が千もある「目千(めせん)」とも言われていたそうです。

幕末以降、生糸を海外輸出するために関東で増産した折、規格外の繭も大量に出たため、関東で銘仙がたくさん作られるようになったそうです。

やがて太織りは「太る」を連想して女性に嫌がられるので、東京日本橋の呉服店でめいせんと呼ぶようになり、「銘仙」と漢字を当てたのは三越だそうです。

では、なぜそれが大ブレイクへの道をたどるのでしょう。実はそのいきさつが面白いんですよ。

明治末期、日露戦争を指揮した乃木大将が、学習院の学長を務めた時代がありました。女性も就学し始めた当時、お嬢様達は華やかな友禅を着て通学していたそうです。そこに赴任してきた質実剛健な乃木大将。「友禅は贅沢でいけない。もっと質素にせよ」というわけで、「服装は銘仙以下」と定められたそうです。

ですが、華やかな友禅からいきなり地味な銘仙が、華族のお嬢様に受けるはずがありません。当の乃木大将も「しかし銘仙は固すぎていかん」と言ったとか言わないとかで、伊勢崎の呉服店が依頼を受け、女学生に受け入れられる銘仙が考案されました。これが大人気のきっかけです。

デザインはもちろん、質も丈夫で、軽くて、安価なためどんどん広まって行き、大量に作られたそうです。いつの時代もブームは若い女の子から始まるんですね、面白いですよね。堅物な学長にふくれっ面をしている女の子達が目に浮かぶようです。

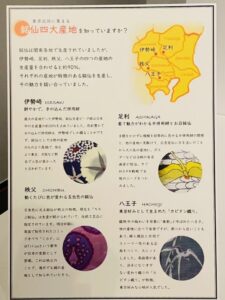

銘仙の主な産地は、群馬県の伊勢崎、桐生、栃木県の足利、埼玉県の秩父、東京都の八王子が有名で、五大産地と呼ばれています。

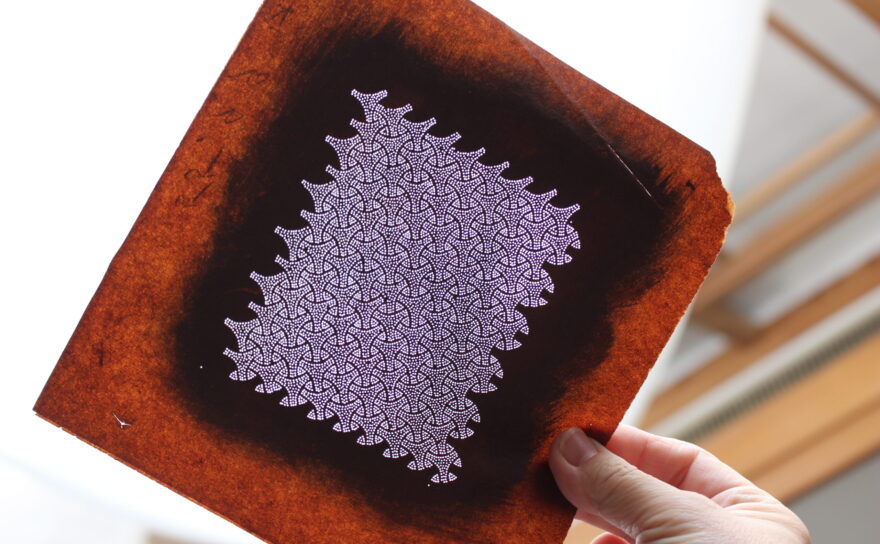

織り方は基本的に平織りの先染めですから、糸を染めて柄を織り出すには違いないのですが、銘仙は、糸を布状に並べて柄を型染め(つまり絵を描く)し、その糸を織る型染め捺染方式をとりました。ブログ「☆近江上布は滋賀県の歴史ある優れた麻織物です」で型染め捺染は紹介していますが、麻よりずっと細い絹糸なので大変だと思います。

そしてその仮に入れて染めた緯糸をほぐしながら織る「解し(ほぐし)織り」が伊勢崎であみ出され、銘仙の先駆けとなりました。これにより、無地や縞や絣といった地味な柄が、華やかに、多種多彩になりました。

現代の私達から見れば、繊細で高度な技術に目をみはりますが、まだプリントが無かった時代には、糸に先に絵を描いてから織るしか方法はなかったのかも知れません。たしかに当時、白生地を作って柄を染める後染めは大がかりで費用もかかるものでしたし、色糸で柄を織りだす先染めも糸が細ければ困難ですから、「糸に絵を描く先染め」という発想は画期的だったことでしょう。これを皮切りに織技術が発展して行きました。

伊勢崎の解し織りに続いて、足利の縞や格子に絵柄を組み合わせた半併用絣が生み出されてヒットし、更に色数が増えて繊細な柄の伊勢崎の併用絣がヒット。次に経糸を単色にして落ち着いた雰囲気の緯総絣など、次々と発展しました。その他にもお召銘仙や紋織銘仙、秩父の玉虫銘仙、八王子のカピタン織りなど、それぞれに特色のある複雑な織りもヒットしました。ガチャと織れば、10万円(当時)稼げる「ガチャマン」という言葉は、京都の丹後だけでなく足利でも使われていました。(ブログ「♦丹後ちりめんにはドラマのように感動的なヒストリーがあるのです・後編」参照)

柄のラインをわざとずらして織ればぼかしのような独特の模様になり、きっちりと合わせればシャープなタッチになり、そのずらし方を見れば産地がわかる、という話も面白いですね。

しかし、銘仙の魅力を語るには、なんと言っても柄のデザインでしょう。着物の柄のデザインの事を「図案」と言いますが、銘仙を売り出すには、新しいセンスの図案がどうしても必要でした。女学生の心をつかまないといけませんしね(笑)。

実はここにも面白いエピソード。そこには京都から来た立役者の存在があったというのです。図案の必要性を説いてあちこち周っていた、京都図案協会主幹の高坂三之助という人物。彼の発案により、各銘仙産地に図案調整所が作られました。今で言うデザイン事務所・デザイナー養成所で、約90名もいたそうです。銘仙の図案のヒットはデザイン業界の発展にも一役買い、ファッション雑誌の先駆け、その名も「図案」という雑誌が大日本図案協会から刊行され、海外のファッションに並べて銘仙が紹介されていたそうです。銘仙のデザインが古さを感じず、むしろ新しく感じるのには、こういう所にも理由があるのかも知れませんね。

銘仙の新しいデザインは、活発な女の子達の心を釘付けにしました。当時は女性の社会進出も始まり、活躍する女性達の背中を銘仙が後押ししたに違いありません。私もその感性には共感出来ますし、令和のギャル達も銘仙に同じパワーを感じているのでしょう。神戸ファッション美術館で、瞳を少女のようにキラキラさせて銘仙に見とれる女性達を見ました。素敵なデザインはいつの時代も女性の心を元気にしてくれると70年前の銘仙が証明しているかのようでした。

最後に、銘仙のお取扱いについて。銘仙に限らず古い着物は、生地が弱って破損しやすくなっています。場合によっては、縫い糸や、染料の定着が弱っていたり、また、製造工程で糊を多く使われている事もあり、水を使うと、風合いが変わったり、色が落ちたりして事故が起きます。お手入れはご自分で為さらず必ず専門店に相談しましょう。しるくらんどでも承ります。ですからシミや変色があってもシミ抜きが出来ない事もありますが、工芸補正や仕立てによる繰り回しなど、それぞれに適した修復をご提案致します。着られる時も、少しゆとりを持たせて、普段よりおしとやかでお願いします。無理をされると破れるかも知れないので、やさしく扱って下さいね。

(今までにいろんな着物の染めと織りのブログを書いてきて、銘仙も書きたいと思っていました。今回は桐生正子さんと大野らふさんの銘仙展のおかげで実現出来て大変嬉しく思います。この場をお借りして感謝し、御礼を申し上げます。