芭蕉布だけにしかない二つの物語「復興」と「糸芭蕉」

日本の高級織物、芭蕉布(ばしょうふ)をご存知ですか?私達は仕事柄、芭蕉布もお手入れさせて頂く機会がありますが、植物繊維でシンプルな織物が、なぜ高級織物なのでしょうか。今回は、芭蕉布にしかない二つの特徴、「復興」と「糸芭蕉」のお話を致します。

芭蕉布は軽くて透明感があり、風を通して涼しく、暑い季節に一度は着てみたい!特に南国では青い海や太陽に溶け込んで情緒溢れる美しい織物です。昔は沖縄や奄美の島々で普段着として織られていたそうですが、現在ではほとんど沖縄本島北部の喜如嘉で作られています。

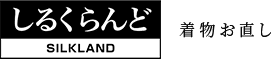

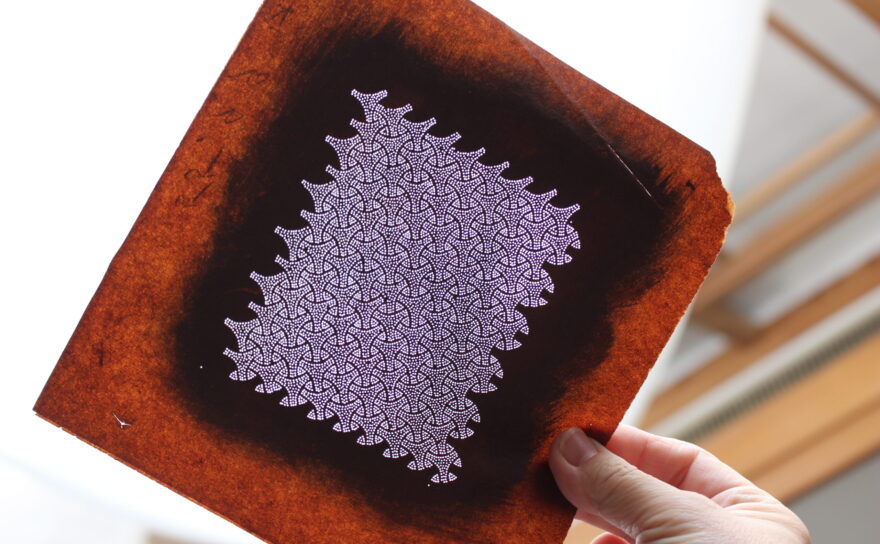

喜如嘉の芭蕉布は1974年に国の重要無形文化財に指定されていて、トゥィグワー(小鳥)、バンジョー(番匠)、ハナアーシ(花柄)カジマヤー(風車)アキファテ(飽き果てるほど織った)などなど、独特のオリジナル絣柄の種類も多く、見てるだけで楽しくなります。

古くは13世紀頃から織られていたと伝わっていて、1934年(昭和9年)には村の生産量が2108反。1939年(昭和14年)には、東京三越の各地特産物即売会に300反を出品と、記述が残っています。希少価値の高い今では考えられない量産です。

しかしその後、第二次世界大戦で戦禍を受け、戦後も「蚊の温床になる」と、米軍に糸芭蕉の畑を切り倒され、消滅しかけました。一反作るのに数年を費やす織物を、再び復興させるには、よほどの熱意と意志と信念がなければ出来ません。

その大事業を成し遂げたのが、平良敏子さんという女性です。平良さんはその功績で2000年に人間国宝に認定され、2022年に101歳で亡くなられました。一つめの物語は、平良さんの復興へのいきさつです。

――滅びかけた芭蕉布を復興へ――

平良敏子さんは、1921年に喜如嘉に生まれました。祖父である平良真祥さんは1913年に区長を務め、芭蕉布を区の産業として力を入れられました。父の平良真次さんも1937年に区長となり、芭蕉布の品質向上、販路拡大に貢献されました。そんな環境ですから、平良敏子さんは幼少期から芭蕉布に慣れ親しんで育たれたことでしょう。

第二次世界大戦が始まり、岡山の倉敷紡績(クラボウ)が国家の要請で航空機事業を担うため、県外からも大勢動員がありました。沖縄からも120名の女子挺身隊が渡り、当時23歳の平良さんはその副隊長でした。

やがて終戦を迎えましたが、帰る身寄りのない者は倉敷に残り、その中の平良さん他四名は織物の技術を学ぶことになりました。クラボウの社長である大原總一郎の交流のある、日本民藝の父と呼ばれる柳宗悦と出会い、彼の推薦の外村吉之介から織りを学び、「沖縄の織物を守り育ててほしい」という彼らの言葉を受けて1946年に沖縄に帰り、芭蕉布の復興を成し遂げるのです。平良敏子さんは、戦争中に2、3年過ごしたこの倉敷での体験、出会い、そして学びが大きな力となったのではないでしょうか。ご家族や故郷への思い、そして芭蕉布への愛情も深かったことでしょう。いきさつを知ると平良さんでなければ復興出来なかっただろうと思えてなりません。

さて、そして二つ目は糸芭蕉のお話です。

――糸芭蕉だけが芭蕉布になる理由――

植物繊維と言えば、綿は実(綿花)(ブログ参照:江戸の町を席巻した松阪木綿は今も受け継がれています。)、麻なら葉茎(ブログ参照:近江上布は滋賀県の歴史ある優れた麻織物です。)から取ることは、実体を見れば一目瞭然ですね。でも芭蕉布は、糸芭蕉を見てもどこから繊維を取っているか、なんで布地にできるのか、私はずっと謎でした。実はここにこそ唯一無二である理由があるのです。そしてそれ故に工程も多く、23にも及ぶので、省略して説明しましょう。

1.「糸芭蕉を育てる」

原材料となる糸芭蕉とは、バナナです。食べられるバナナが「実芭蕉」、固い種だらけで食べられないバナナが「糸芭蕉」ですが、

ところでバナナって「木」ではなく「草」だとご存知でしたか!?

木の幹のように見える中心の太い部分は、実は葉が何枚もまるで年輪のように密に重なり合っている、その名も「偽茎」と言います。この特徴こそが芭蕉布の秘密だったんですね。断面はバームクーヘンみたいな感じです。この皮と化した葉を一枚一枚剥いでそこから繊維を取り出します。

但しそれには、三年かけて芭蕉布を大きく育てなければなりません。

2.「苧(うー)倒し、苧剥ぎ」

育った糸芭蕉を切り倒し偽茎を剥いで固い外側から四つに分けます。着物には、外側から三番目の「中子(ナハウー)」が使われます。

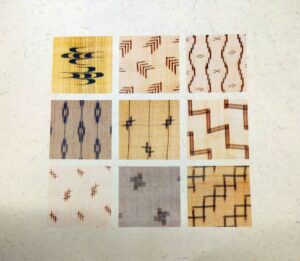

3.「苧炊き」

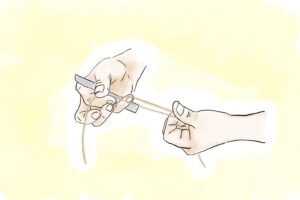

4.「苧引き」

5.「チング巻き」

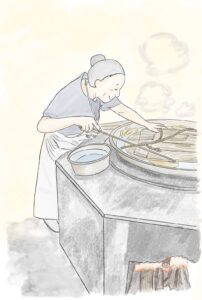

6.「苧積み(うーうみ)」

7〜9.「管巻き.撚りかけ.整経」

織る準備を整え、長さと本数を揃えます。撚りかけした糸は湿気で傷みやすいため、すぐに整経台(ハシ)にかけます。

10.「煮いがし」

糸を柔らかく染まりやすくするため、木灰汁で煮て精錬し、米がゆを発酵させた米酢で中和して水洗します。

11〜13.「絣結び.染色.機ごしらえ」

車輪梅、琉球藍、相思樹などの天然染料が使われます。

14.「織り」

乾燥に弱くすぐ切れてしまうので、織る前に軽く水に浸し、霧吹きで湿らせながら、かつ切れたらつなげながら織ります。梅雨時が最適。

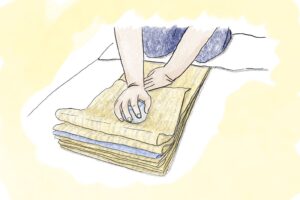

15.「洗濯(仕上げのこと)」

反物の汚れを洗い落としたのち、再び(また!?染色抜きでも三回目)木灰汁で煮て米酢で中和します。

工程で縮んだ反物を人の手で引き伸ばし、伏せた湯呑み茶碗でこすって布目を整え、折り目はアイロンをかけ、完成となります。

――――――――

何よりも原料となるバナナの木(草だけど)を知って頂きたいので、7~14の染織の工程は省略いたしました。その特徴に驚きますね。

固い皮(葉だけど)を柔らかくするために何度も木灰汁(アルカリ)で煮ますが、熱いし重いし、糸は傷むし切れるし、畑ではいろんな虫や蚊がわくし、試練を何度もくぐって、数年後に丈夫な布になるわけです。仕上げに湯呑み茶碗を使うところが、生活の知恵っぽくて、印象的でした。

なんか芭蕉布の話をしていると、長年しごかれて鍛えられて、強く美しく成長したアスリートとか舞台俳優のように思えてきますね。

今回は喜如嘉の芭蕉布を主にお話しましたが、奄美大島の沖永良部島など、他の島々でも芭蕉布作りをされている所はあり、それぞれに伝統を継承し、守り続けておられます。

芭蕉布は水で洗えるので、水で洗えなくなるような後加工(例えば、色落ちする材料で絵や字を描くとか)はしないで下さいね。糊付けはいりません、しなくてもパリッとします。アイロンは低温で当てて下さい。湯呑み茶碗は私は使ったことはないです。

【参考文献・図】

・「平良敏子と喜如嘉の芭蕉布」, 日本民藝協会 機関紙『民藝』, 2023年8月号

・表紙写真:『芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事』展 , 美術館「えき」KYOTO開催 , 2023年9月9日(土)~10月29日(日)

※日本民藝協会様および、喜如嘉芭蕉布事業協同組合・喜如嘉の芭蕉布保存会様より、掲載のご許可をいただきました。心より感謝申し上げます。