しるくらんどのしみぬき日記①ー師匠との出会い・染色補正という職業ー

しるくらんどの染色補正士として、たくさんのブログを書かせて頂き、ご好評頂いて有難く感じていたそんな折に、社内から「しみぬきの仕事のブログを書いて下さい」とリクエストがありました。

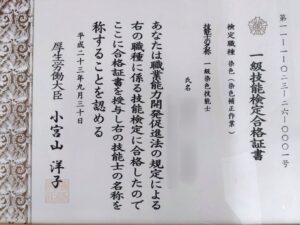

書いてなかったかと振り返ってみたら、「染色補正士という資格」「着物のお手入れ相談や染色補正の実演を見かけたらぜひお立ち寄り下さい」など、皆様にご理解頂くための解説ブログはこれまでにも書いていますが、普段のお仕事に関する等身大のブログは書いていませんでした。自分の事は後回しになりがちなのも補正士の特徴です(笑)。

そこで今回は僭越ながら、私の目線から見たしるくらんどの仕事についてお話したいと思います。日々の仕事って語りきれない所もあるので、2回に分けました。一個人の日常を通して、着物のしみぬきの仕事のリアルな風景や、皆様からお預かりした大切なお着物が、どのようにお手入れされてるかなど、垣間見て頂ければ幸いです。

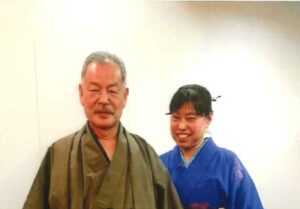

———師匠との出会い———

私は、しるくらんどで着物のお手入れやしみぬきのお仕事に従事させて頂いて20年ほどになります。それまでも引染屋他、長年着物の職についていました。しるくらんどは現在、まだ三十数年の若い会社ですが、入社当時は周りにおられた先輩達が、十年も経たないうちに全員定年で退職されました。世代交代です。若返り、後輩の方が増えました。

ですが、しるくらんどには創生時から、顧問の藤井太郎先生がおられるので安心でした。現在も、指導も含めて毎週、様子を見に来て下さいます。先生は当時、伝統工芸士として指導員の資格をお持ちで、数々の受賞歴があり、古いシミだらけの着物が先生の技術で美しく甦るのを、目の前で何度も見て感動しました。そして先生のご縁で新人時代にいろいろ学べた事は大変幸運でした。この出会いを無駄にしたくない、先生の卓越した素晴らしい技術を引き継ぎたいと、「伝統」に真摯に向き合い、資格を取得することも出来ました。が、入社当時は失敗の連続でした。それまでは作り手側にいたので、美しい新品ばかり見てましたから、こんなにシミがある着物を初めて見ましたし、なにもかも初めての体験でした。前職経験から染めの製造工程と色合わせ、また着付けもすでに学んでいましたが、新たに着物のことや薬品のことを、少しずつ本格的に学んで行きました。

慣れてくると今度は誰もがぶつかる「輪じみの壁」に悩まされました。シミはとれるけど輪じみが残ってとれない、生地や色によって度合いも違う。初心者が誰もが一度はぶつかり、何年も克服出来ない人もいます。ご家庭でされて起きるトラブルとしても多く、今思うと、この輪じみの処置が出来るかどうかの境目こそが、プロへの登竜門だったような気がします。

当時はまだ部分洗浄も手作業でしたし、重い着物も多いし、筋肉痛や腱鞘炎にも苦しみました。5年目に部分洗浄の機械の存在を知り、会社に提案して導入した頃には、着物の水作業も手慣れてきていました。

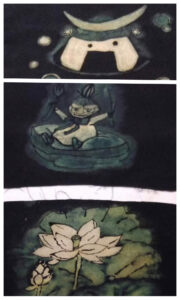

この最初の頃の経験から、この仕事は始めに知識を学ぶ事が重要で早道だと痛感していました。私は先人達から引き継いだ知識や技術を若い後進に正しく伝えるため、仕事が終わってから染色の学校に通い、和裁教室にも15年間通い、着付けも再び学び直すなど、しみぬきのみならず様々な勉強をして、社内では3年に渡り毎月勉強会を行いました。その内容も広く、着物の染織から、染色補正だけでなくきもの文化検定や抜染画や、着物を自分で着られない若い人のために着付け教室も2回行ないました。着物の汚れを理解するには、着ることも必要だからです。他にも、事故を未然に防ぐなどの見極めの力を徹底するため、これまでの事例は全て書き起こしてまとめ、しるくらんど独自の検品のマニュアルを作り、変化がある度に内容を更新し、毎年、年度初めにみんなで読み合わせて共有しました。弊社は検品・お見積りは無料ですが、努力して培われた検品力は、皆様から厚くご信頼頂いております。

今はベテランとなってもみんなあの頃の初心は忘れられず、現在も一丸となって技術とサービス向上に努めています。

———染色補正士という職業———

ブログ「染色補正士という資格」でもお話致しましたが、この仕事は、江戸時代から続く伝統工芸の一種でもあります。いろんな染織の伝統工芸を取材しましたが、継承者がいなくて途絶えかけている所も多くありました。そんな中、染色補正はSDGsの時代にフィットしたのか、現在でもニーズは大変多くあります。着た着物を綺麗にしておきたい、先代から受け継いでいる着物を朽ちさせることなく次世代に伝えたい、など、依頼は全国からありますが、コロナ禍に廃業された職人さんも多いため、人手不足をひしひしと感じながら頑張っています。一つ一つ事例が違うので機械化には限界があり、手仕事として一生続けて行けるお仕事です。

「着物のお医者さま」とも称されるこの仕事は、化学、繊維、美術、和文化やしきたり、日本の地理・風土・天候、そしてもちろん着物の原材料の特徴と、染めと織りの製造工程など、広い範囲での知識と技術が必要です。そのため一人前になるには年月もかかり、私自身、十年くらい経った頃にやっと補正士らしくなれたように思います。始めた当初から周りの知人や友人からお手入れやお直しを依頼される事がちらほらありましたが、それも十年目くらいからどんどん増えました。口コミの力でそういう方が増えるのは、ご満足頂けた証でもあり、職人としてとても嬉しく思います。

普段はお客様の感想を直接伺える事はあまりありませんから、お近くの方などで店頭に持って来て下さったり、またホームページからのご依頼も、お客様のお声が聞けるので嬉しく、励みになります。

また、同じお客様がお手入れした着物を再び何度も着用されていたり、お母様の振袖をお嬢様が成人式でご着用されるために美しくお直し出来た時なども、お姿を想像して満ち足りた気持ちになります。

このように、喜びを感じられてやりがいのある仕事でもあり、お客様にも喜んで頂いて、会社の創始者である近江商人の「三方良し」のスピリッツが生きている(ブログ「『三方よし』私たちのルーツは近江商人です。」参照)と実感します。

大きな注目やスポットを浴びることはありませんが、無くてはならない仕事ですし、希少な専門職なのでいろんな分野の方から興味を持たれて、交流が広がることもよくあります。例えば、海外の着物愛好家の方々から「私達は日本の着物が好きで全国の染めと織りを訪ねて回っています。古い着物もたくさん持っています。私の国に貴方がいないことが残念です。」と、面と向かって言われた事もあります。

AI技術が進歩して、便利で時短の世の中に変わって行く一方で、人々は余暇にスローライフを求め、自然を慈しみ、手間をかけて時間をかけて完成して行く芸術的な創造に心が引かれています。それは、日本の歴史ある伝統工芸も例外ではありません。海外の方からも人気が高く、日本に移住して継承される方もおられます。染色補正士という手仕事も、守って行きたいと思います。やってみたいとご興味を持たれたら、いつでもお電話・メール・ラインなどでお気軽にお問い合わせ下さい。

お着物の困り事や疑問、お悩みも、小さな事でもお問い合わせ下さいね。ご一緒に解決して参ります。

引き続き「しるくらんどのシミ抜き日記②—着物のしみぬきとは・昔と今—」も、ご一読下さい。